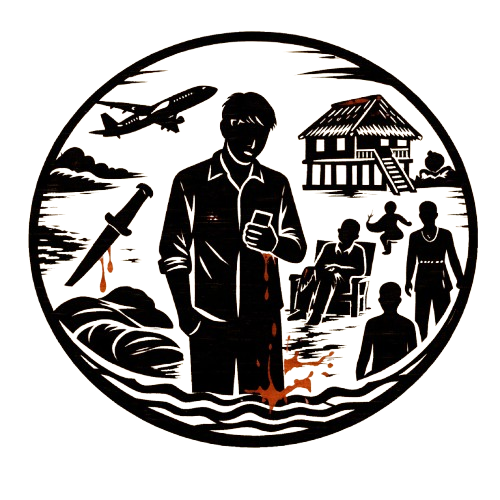

Hujan turun tipis di Bandara Sultan Hasanuddin, seperti tirai yang sengaja diturunkan langit agar kepulangan itu tidak disaksikan terlalu terang. Surajati Majestra berdiri sendiri di ujung lorong kedatangan, mengenakan kemeja hitam sederhana, tanpa jas, tanpa tanda apa pun yang mengikatnya pada nama besar yang diam-diam terus hidup di belakangnya.

Sudah dua belas tahun ia tidak menginjakkan kaki di tanah ini.

Dua belas tahun sejak ia memutuskan bahwa darah tidak selalu harus ditaati.

Nama Majestra tidak tertulis di tiket pesawatnya. Ia menggunakan nama lain—nama yang ia pakai selama hidup sebagai orang biasa di Jawa. Seorang konsultan kebijakan publik, tamu diskusi kampus, penulis esai tentang etika kekuasaan. Ironis, pikirnya singkat, sebelum menepisnya.

Ia pulang karena satu alasan: pemakaman.

Pamannya—La Ode Rerassa, tangan kanan ayahnya—tewas tiga hari lalu di pelabuhan Paotere. Versi resmi: perkelahian antarburuh. Versi yang tidak ditulis: pisau itu tahu persis ke mana harus masuk.

Di luar bandara, sebuah mobil hitam tua menunggu. Tidak ada sopir berseragam. Hanya seorang lelaki berkulit gelap, berusia sekitar lima puluh tahun, dengan sorot mata yang mengenali Surajati sebelum namanya disebut.

“Puang kecil,” katanya pelan, hampir berbisik.

Surajati menegang. Ia membenci panggilan itu.

“Namaku Surajati,” jawabnya dingin.

Lelaki itu menunduk hormat. “Tentu.”

Mobil melaju tanpa musik. Jalanan Makassar malam itu padat dan berisik, tapi di dalam mobil ada keheningan yang terasa seperti doa yang ditahan. Bau laut masuk dari jendela yang sedikit terbuka—bau yang dulu akrab, kini asing.

“Bagaimana ayah?” tanya Surajati akhirnya.

Sopir itu ragu sepersekian detik. “Masih berdiri, Puang. Tapi… tidak sepenuhnya.”

Jawaban itu tidak membutuhkan penjelasan. Di dunia ayahnya, berdiri bukan soal tubuh, melainkan soal kendali.

Rumah itu masih sama.

Rumah panggung besar di pinggir kota, menghadap laut, dengan tiang-tiang kayu ulin yang tak pernah diganti sejak Surajati kecil. Di halaman depan, lampu-lampu minyak menyala meski listrik ada—tradisi yang tidak pernah ditinggalkan keluarga itu saat ada kematian.

Orang-orang berdatangan tanpa diundang. Mereka berpakaian hitam, putih, atau sarung adat. Tidak ada tangis keras. Hanya bisik-bisik, tunduk kepala, dan mata yang menilai.

Surajati melangkah masuk, dan untuk pertama kalinya sejak turun dari pesawat, ia merasakan berat yang sesungguhnya: tatapan.

Nama Majestra masih bekerja.

Di ruang tengah, jenazah La Ode Rerassa terbaring rapi, dibungkus kain putih. Wajahnya tenang, seolah kematian itu sudah lama ia kenal. Surajati berdiri lama di depannya. Paman itulah yang dulu mengajarinya berenang, mengikat perahu, dan—tanpa kata—memahami bahwa dunia ini tidak adil, tapi bisa dikendalikan. La Ode, orang Buton yang diangkat almarhumah ibunya, Tenri Wulan, menjadi saudara sejak masih kanak-kanak.

“Dia mati seperti orang Bugis,” terdengar suara dari belakang. “Tanpa meminta maaf.”

Surajati menoleh.

Ranuma Majestra berdiri di sana. Lebih besar, lebih keras, lebih penuh api dibandingkan kenangan Surajati tentangnya. Anak tengah itu mengenakan pakaian hitam ketat, cincin besar di jarinya, dan senyum yang tidak pernah sampai ke mata.

“Kau akhirnya pulang,” kata Ranuma. “Kupikir kau sudah lupa cara mencium tanah sendiri.”

“Aku datang untuk pemakaman,” jawab Surajati. “Tidak lebih.”

Ranuma terkekeh. “Tak ada yang datang ke rumah ini hanya untuk satu hal.”

Mereka saling menatap. Dua saudara. Dua dunia.

Dari sudut ruangan, seseorang memperhatikan mereka dengan ketenangan yang berbeda.

Ayah mereka duduk di kursi kayu besar, punggungnya tegak, tangan kanannya memegang tongkat. Wajahnya lebih tua, lebih kurus, tapi sorot matanya tetap seperti dulu: tajam, menghitung, dan tidak pernah benar-benar tidur.

Surajati melangkah mendekat dan berlutut, mencium tangan ayahnya—bukan sebagai anak kecil, melainkan sebagai laki-laki Bugis yang tahu tata krama.

“Puang,” katanya singkat.

Daeng Ranrang mengangguk. “Kau datang.”

Bukan pertanyaan. Bukan sambutan. Hanya pengakuan bahwa satu bidak telah kembali ke papan.

“Aku tidak memanggilmu,” lanjut sang ayah.

“Aku tahu.”

“Maka kau datang karena darah.”

Surajati terdiam.

Daeng Ranrang menatapnya lama. “Atau karena rasa bersalah.”

Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Surajati perkirakan.

Malam semakin larut. Para pelayat bergantian datang dan pergi. Di dapur belakang, perempuan-perempuan tua menyiapkan kopi dan makanan tanpa suara. Di beranda samping, lelaki-lelaki membicarakan cuaca, harga solar, dan hal-hal lain yang tidak pernah benar-benar mereka maksudkan.

Di sebuah kamar tamu, Surajati duduk sendiri. Ia membuka ponselnya. Puluhan pesan masuk. Salah satunya dari Talita Sandiarta.

“Kau sudah sampai? Hati-hati. Ada sesuatu yang aneh dengan kematian itu.”

Surajati memejamkan mata.

Talita selalu mencium bau busuk lebih cepat dari orang lain. Itulah yang ia cintai—dan itulah yang paling ia takuti.

Di luar kamar, langkah kaki mendekat. Pintu diketuk pelan.

“Masuk,” kata Surajati.

Yang masuk bukan Ranuma. Bukan ayahnya.

Seorang perempuan berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, pakaiannya sederhana, rambutnya disanggul rapi. Matanya tajam, seperti orang yang sudah terlalu lama melihat rahasia.

“Namaku Safira Lontara,” katanya. “Aku dipercaya ayahmu untuk memastikan kau aman selama di sini.”

Safira, anak dari saudara ayahnya.

Surajati menatapnya curiga. “Aku tidak butuh penjaga.”

Safira tersenyum tipis. “Tak ada seorang pun di rumah ini yang benar-benar membutuhkannya. Tapi semuanya memilikinya.”

Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan.

“Kematian La Ode bukan kecelakaan,” lanjut Safira. “Dan kepulanganmu sudah diketahui oleh lebih banyak orang daripada yang seharusnya.”

Surajati menarik napas panjang.

Di luar, ombak menghantam tiang-tiang rumah panggung, pelan tapi pasti—seperti waktu yang tidak pernah berhenti menagih.

Untuk pertama kalinya sejak ia memutuskan pergi bertahun-tahun lalu, Surajati menyadari satu hal yang tak bisa ia sangkal:

Ia tidak pulang ke rumah.

Ia masuk kembali ke perang.

Bersambung ke Darah di Tanah Warisan #2: Sumpah di Atas Air Laut…